说梵蒂冈博物馆,首先要说圣彼得大教堂。为什么?因为今天的梵蒂冈博物馆就是罗马教皇宫廷的一部分,和大教堂这俩本身就是一体。所以要说就必须一起说。况且,凡到梵蒂冈的,第一站都会给你拉到圣彼得广场,最先映入眼帘的就是恢宏的圣彼得大教堂。

在前往梵蒂冈博物馆和圣彼得大教堂之前,友情提示一下各位同学,由于这两座建筑是一体,而且往往买的是通票,因此要注意自己的着装。凡在欧洲去过大教堂的,大约都知道参观礼仪:脱帽,男士不能穿短裤和背心;女士不能穿吊带背心和超短裙。圣彼得大教堂作为教皇的“主场”,就更要遵守规矩。但由于梵蒂冈博物馆没有此类规定,因此抱着逛博物馆心态的可能会穿着很随意,尤其是罗马酷热暴晒的炎炎夏日。如果衣着不合格,是不被允许从梵蒂冈博物馆进入大教堂的。如果被拒,那将会留下很多遗憾。所以,相比较全世界各大博物馆而言,衣着得体的参观梵蒂冈博物馆和圣彼得大教堂算是硬性标准吧。

建于1506年至1626年的圣彼得大教堂在过去四个多世纪中一直作为天主教的象征。在那个宗教至上的年代,能为教皇服务那绝对是至高无上的荣耀,因此在修建这座教堂的过程中,无数当时的艺术家和设计师参与到其中。遥望圣彼得大教堂,其直径42米,顶高138米的标志性穹顶是你无论如何不可能错过的。穹顶设计出自伟大的文艺复兴三杰之一的米开朗基罗之手。

我们站在圣彼得大教堂外欣赏的穹顶,其实是米开朗基罗在生命的最后所留给我们的宝贵遗产。当你顺着人流走进圣彼得大教堂的正门,你会发现在进门之后的右手处熙熙攘攘地挤满了人。在博物馆美术馆甚至教堂,凡是人多的地儿肯定有名作,如果自己找不着就顺着人流走。这里摆放着的,米开朗基罗为罗马圣彼得大教堂创作的雕像《圣殇》。1498年,米开朗基罗开始凿刻这尊雕像,次年即告完成,时年米开朗基罗仅 24岁。作品展现了圣母玛利亚怀抱被钉死在十字架上的儿子基督的悲痛之情。端庄典雅的圣母俯视着死去的儿子,哀悼的神情被刻画出一份“此处无声胜有声”的痛心疾首,而基督则面色安详地躺在母亲怀中,这尊《圣殇》在表达悲痛的同时洋溢着伟大的母爱,堪称是米开朗基罗的成名作。作品一经问世便在整个教廷和罗马城引起轰动,因为没有人相信它竟然出自一个24岁年轻人之手,为此,米开朗基罗将自己的名字刻在了雕像中圣母胸前的衣带上,这也他一生中唯一署名的作品。

然而,米开朗基罗在梵蒂冈为人类留下的最宝贵的财富是今天位于梵蒂冈博物馆内的西斯廷小礼拜堂穹顶画和祭坛壁画。

正如《天使与魔鬼》影片中所表现的那样,西斯庭小礼拜堂是教徒的礼拜圣所,也是天主教裁决重大事务的要地,比如票选教皇。因此,受命在这里描绘壁画,其重要性和米开朗基罗的艺术地位无容置疑。

西斯廷小教堂的穹顶壁画真正的开工时间为1508年5月10日,这被记录在米开朗基罗的日记当中。在最初的构想中,教皇朱利欧二世希望米开朗基罗仅在半圆壁的弧形窗上描绘十二使徒并加以普通的点缀,而米开朗基罗自己觉得这个设想过于单薄。因此在得到教皇的优先赦免之后,画下了今天的《创世纪》。米开朗基罗用了四年零五个月的时间以超凡的智慧和毅力完成了这幅以圣经《创世纪》为主线,以9个叙事主线为主题的世界上最大的壁画。要知道,他是在毫无助手的情况下自己孤身一人仰面躺在18米高的脚手架上日以继夜地画了4年零5个月…当整个作品于1512年完成时,年仅37 岁的米开朗基罗已累得像个老者。由于长期仰视导致头和眼睛不能低下,连最简单的阅读书信都要举过头顶仰视。今天,当我们走进这间人满为患的小礼拜堂仰望,不得不感慨米开朗基罗的伟大,也要感谢教皇朱利欧二世的开明。

然而,西斯廷小礼拜堂的亮点不光需要仰头。当你迈进小礼拜堂的那一刻,你将直面另一幅米开朗基罗的巨制《末日审判》。在完成《创世纪》24年后,1536 年,已经 61 岁的米开朗基罗又应另一任教皇克莱门七世之约,独自一人再次用6年光景在西斯廷教堂祭坛正面220 平方米的墙上绘制了一幅约四百个人物,撼人心魄的巨幅壁画《末日审判》。这幅覆盖了拉斐尔恩师佩鲁吉诺壁画的巨制,描述的是圣经传统题材中,耶稣在被钉死在十字架后复活,最终升入天国后,开始在天国审判凡人灵魂,评判善恶的部分,为的是宣扬人死后凡行善升天,作恶入地的因果报应。这幅传世经典一经完成便褒贬不一,很多反对的声音除了嫉妒米开朗基罗的才华之外,还批评画作中的裸体有亵渎神明之嫌疑,甚至差点儿在他去世后被教皇克莱蒙特八世毁掉(克莱蒙特八世就是下令火烧科学家布鲁诺的教皇),万幸之中的万幸,他被身边的画家们所劝阻,我们今天才能依旧近距离欣赏这幅传世之作。

歌德在参观完西斯廷小教堂时曾评论说,“没有到过西斯廷小礼拜堂的人,无法了解一个人所能做的事。的确,我曾两次前往西斯廷小礼拜堂参观,无论我在去之前看过多少图片影像,那身临其境的震撼仍无法用只言片语形容,每一位迈进小礼拜堂的人都会本能的惊呼一声“哇…”。由于西斯廷小礼拜堂严禁拍照,内部由警察看守一旦偷拍被发现要看着你将相机内照片全部删除,所以全梵蒂冈博物馆仅有西斯廷小礼拜堂没有快门声,只有人们轻声细语的交流和出于本能的叹息声。那一刻,不分性别种族国籍语言,每一位热爱艺术的人都会对米开朗基罗在这座小礼拜堂中所留下的叹为观止的宝贵人类遗产而折服。

说来有趣,米开朗基罗应教皇召唤从佛罗伦萨来到梵蒂冈的初衷跟今天圣彼得大教堂的穹顶以及壁画毫无关系。他既不是来盖顶的,也不是来画墙的,而是被教皇朱利欧二世召唤来修建他陵墓的。如今他的陵墓和其它教宗一样都坐落在圣彼得大教堂中,他的原计划,是建造一座最伟大的陵墓来安葬自己供后人朝圣。然而,他的计划反复无常,在建造陵墓的同时还要求米开朗基罗完成《创世纪》,工程也数次停工,最终他的脑海中的伟大陵墓并未成为现实。在如今留下的并未全部完成的部分陵墓雕塑中,最著名的便是米开朗基罗所已经完成的犹太先知《摩西像》。当我们今天看来,仅这一尊雕像,就已经足够伟大了。

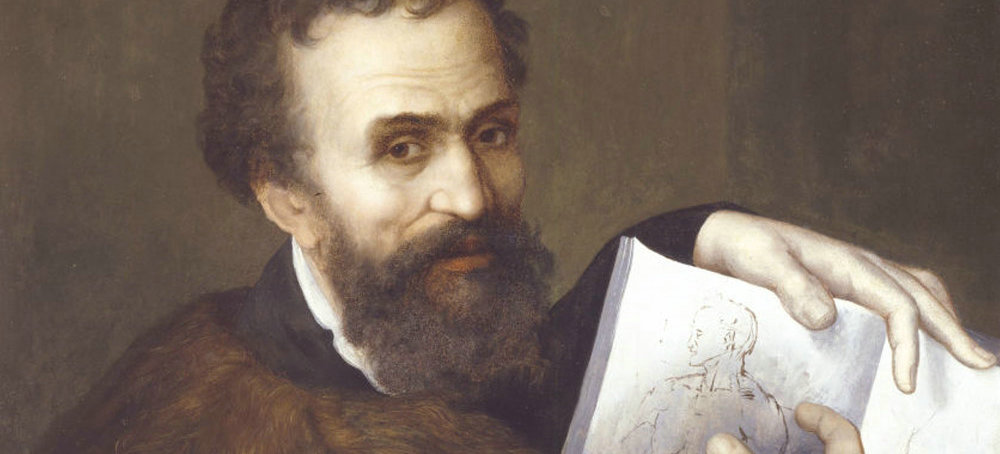

第一位艺术家:米开朗琪罗

请订阅专栏,学习完整内容

订阅专栏